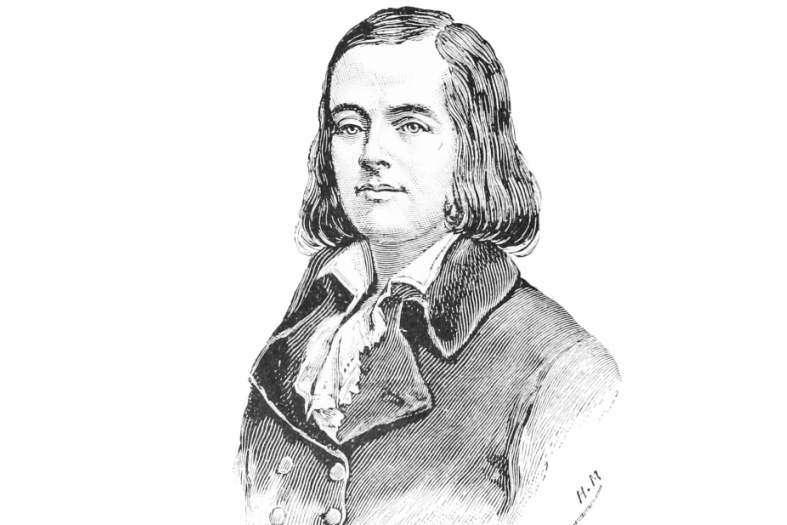

CLAUDE CHAPPE

Né le 25 décembre 1763 à Brûlon dans la Sarthe. Il bénéficie d’une bonne éducation au Collège royal de la Flèche puis au petit séminaire. Nommé abbé commendataire (1), il est doté de deux importants bénéfices. Il se consacre à la recherche scientifique, passion qu’il doit tenir de son oncle, l’abbé Chappe d’Auteroche, membre de l’Académie des sciences. Il installe un cabinet de physique au Mans.

Le 4 août 1790, l’Assemblée Constituante abolit les privilèges. Claude Chappe perd ses bénéfices. Désargenté, il ferme son cabinet et retourne à Brûlon. Il débute alors ses recherches en communication à distance.

Il multiplie les expériences.

En 1792,il propose son invention (le tachygraphe) à l’Assemblée nationale (22 mars) au moment où la « Patrie est en danger ». Il faudra attendre un an pour que l’invention finale, appelée alors « THELEGRAPHE », soit adopté par la Convention (26 juillet 1793). Claude Chappe est alors nommé « ingénieur thélégraphe ».

Les deux premières lignes sont commandées : Paris-Lille pour suivre les armées du Nord et Paris-Landau (RFA) pour les armées de l’Est. Claude a 30 ans. C’est une entreprise familiale qui se développe car ses quatre frères vont également consacrer leur vie au télégraphe.

Son combat est permanent pour améliorer et développer le réseau, obtenir les financements nécessaires, essayer de le rendre accessible aux acteurs économiques et d’y transmettre des informations sous la forme d’un journal. Il se bat contre les envieux et d’autres inventeurs, passe tous les changements de régime politique. Ces luttes, la maladie et ses chevauchées incessantes à travers le pays auront raison de sa santé. Il décède le 23 janvier 1805, tombé dans le puis de l’hôtel de Villeroy à Paris, siège de l’administration du télégraphe. Suicide, accident ou assassinat ?

Enterré au cimetière de Vaugirard, ses restes seront transférés dans la tombe de son frère Ignace au cimetière du Père Lachaise le 25 janvier 1829. Un monument commémoratif est érigé à Paris pour le centenaire de sa disparition mais il sera fondu par les Allemands.

Ses frères garderont les principaux postes de cette administration mais ils seront successivement mis à la retraite ou évincés dans les années 1840.

(1) : Personne jouissant d’un bénéfice ecclésiastique sans la charge religieuse, ni l’activité monastique (Eglise catholique de France).