Son invention

Claude Chappe s’inspire probablement des essais infructueux de « transmission à distance de la pensée » qui ont jalonné le passé et bénéficie de la disponibilité de nouvelles lunettes performantes inventées en Angleterre.

Le tachygraphe de Claude Chappe

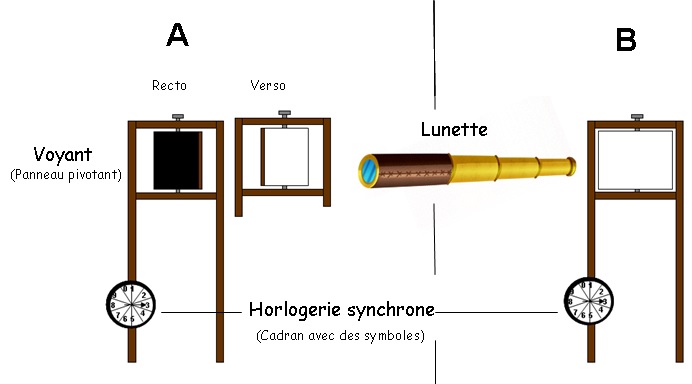

Sa première expérience consiste à utiliser une sorte d’horloge dont le cadran est divisé en dix secteurs contenant chacun un chiffre ; une aiguille entraînée par un mouvement d’horlogerie rythmé à la seconde parcourt ce cadran. Quand l’aiguille passe devant le chiffre à transmettre, un signal est envoyé au correspondant qui note alors le chiffre désigné par l’aiguille de sa propre « horloge » synchrone avec celle de l’expéditeur. Pour ce signal, Claude Chappe pense à une impulsion électrique mais, à l’époque, l’électricité statique ne se maîtrise pas suffisamment.

Finalement, dans une impasse, c’est un bruit violent qui provoque la lecture chez le correspondant. Pour une transmission rapide, les symboles du cadran ne correspondent pas à des lettres mais à des mots ou des expressions ; un tableau de conversion indique, en face de chaque symbole, le texte clair correspondant.

Conscient des limites de son procédé, il modifie son prototype et crée ce qu’il appelle un tachygraphe (du grec « graphe » pour écrire et « tachy » pour rapidité). Il reprend le même cadran à aiguille mais le top est donné par le pivotement d’un panneau en bois appelé « voyant », peint en noir d’un côté et en blanc de l’autre, à quatre mètres du sol.

Une lunette est utilisée pour s’affranchir des distances. Le 2 mars 1791, assisté de son frère René, il effectue une brillante démonstration entre Brûlon et Parcé (14 km) en présence des autorités locales, ce qui lui permet d’obtenir un procès-verbal certifiant l’efficacité cette première invention.

Les premières stations de télégraphie

Pour se faire connaître, il va à Paris où il abandonne l’idée d’horloges synchrones peu pratiques si de nombreux relais sont utilisés et expérimente différents voyants expressifs, de couleur, de nombre et de forme variés, malgré plusieurs avatars dus à cette période révolutionnaire. Le 22 mars 1792, probablement introduit par son frère Ignace qui siège au comité de l’instruction publique, il présente verbalement son invention à l’Assemblée nationale législative.

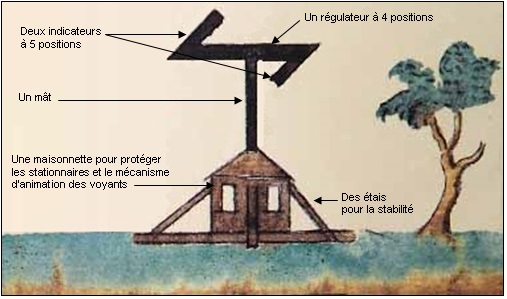

En attendant une décision, le système est affiné : Claude estime que des rectangles très allongés sont les plus visibles à distance et que l’association de trois voyants permet de nombreuses combinaisons et donc de nombreux signaux différents. La réalisation d’un document de correspondance entre les signaux et les mots (un mot peut être une lettre, un chiffre, un mot, une phrase, etc.) est également entreprise.

Ce n’est qu’un an plus tard, le 1er avril, que la Convention lui demande une démonstration officielle. Une station se présente alors sous forme d’un cabanon d’où émerge un mât supportant trois voyants rectangulaires articulés permettant une centaine de signaux différents ; le livre de codage comprend alors 9 999 mots. Une ligne expérimentale de 26 km de trois stations est construite et, le 12 juillet, les inspecteurs de la commission assistent à la démonstration. C’est un succès, Claude est nommé ingénieur télégraphe, le système est appelé « télégraphe » (qui écrit loin) sur proposition d’André François Miot et deux lignes sont officiellement commandées.

Le système Chappe débute une carrière d’un demi-siècle. Il va relier Paris aux frontières du Nord et de l’Est puis l’Ouest ; les campagnes révolutionnaires et napoléoniennes l’établiront dans ce qui s’appellera l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Après la chute de Napoléon, il raccordera les préfectures. L’arrivée du télégraphe électrique entraînera sa disparition.